Aktuelles und neue Projekte

Wir schaffen Strategien für eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft

Klimawandel, Biodiversitätsverlust, Nachhaltigkeitsziele – die globalen Anforderungen unserer Zeit sind vielfältig!

Für unsere Hochschule mit ihrem klaren Schwerpunkt auf Sonderkulturen und deren Produkten sowie der nachhaltigen Entwicklung von Kulturlandschaften und städtischen Freiräumen ergeben sich aus diesen Herausforderungen zahlreiche Fragen: Wie können wir zukünftige Formen der Landbewirtschaftung entwickeln, insbesondere im Hinblick auf Pflanzen wie Weinreben, Obst und Gemüse, die eine intensive Kulturführung benötigen? Wie lassen sich Städte und Kulturlandschaften so gestalten, dass sie an die Auswirkungen des Klimawandels angepasst sind und zugleich Potenzial bieten, selbigem entgegenzuwirken? Wie können wir auch zukünftig eine wachsende Bevölkerung mit gesunden, sicheren und nachhaltig produzierten Lebensmitteln versorgen? Dies sind Beispiele, denen sich unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im globalen wie auch regionalen Maßstab stellen und an die sie in Forschung und Lehre anknüpfen – und deren Lösung mit Sicherheit zukünftig eine riesige Aufgabe darstellt! Unsere Forschung muss dabei gleichermaßen anwendungs- wie grundlagenorientiert sein. Durch zahlreiche Kooperationen sind wir mit renommierten Hochschulen und Forschungseinrichtungen, aber auch mit Partnern aus Wirtschaft und Verbänden, im In- und Ausland vernetzt. Diese Netzwerke müssen wir in Zukunft noch stärker nutzen, da die Dimension der Herausforderungen mittlerweile einen globalen Maßstab erreicht hat und Lösungswege kaum mehr adäquat von einzelnen Institutionen – unabhängig von deren Größe – bearbeitet werden können. So stellen wir uns gemeinsam, im grenzüberschreitenden Verbund, mit guten Ideen, klugen Köpfen sowie Engagement und Vehemenz den zahlreichen Herausforderungen in unseren Branchen.

Auf unserer Website wollen wir Ihnen einen Einblick in unsere Themengebiete und zum Teil weltweit einmaligen Infrastrukturen für Forschung und Lehre auf unserem Campus geben. Als Hochschule mit einem besonderen Profil und einem Fokus auf Arbeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Sonderkulturen fühlen wir uns besonders verpflichtet, Strategien für eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft zu schaffen. Erfahren Sie, welche Ansätze wir hierfür verfolgen:

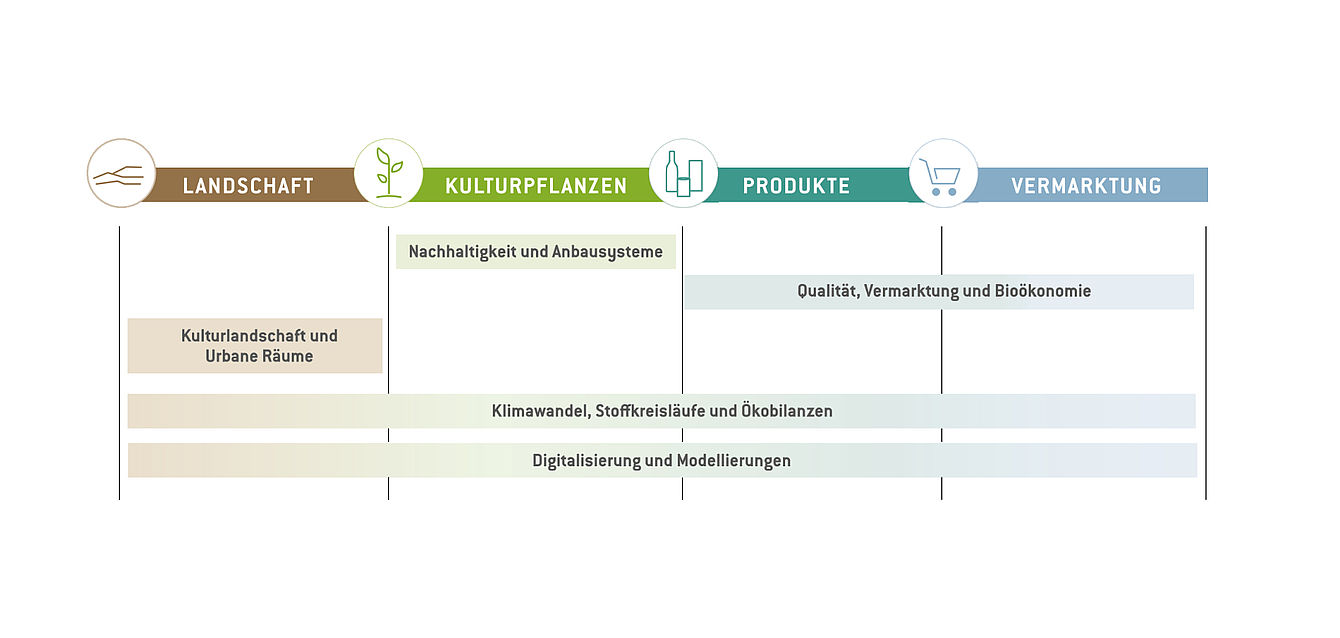

Unsere Forschungsschwerpunkte

Ertragssichere, qualitätsorientierte und nachhaltige Anbausysteme für Sonderkulturen entwickeln

Der Anbau von Reben, Obst, Gemüse und Zierpflanzen ist mit einer intensiven Kulturführung und einem hohen Ressourceneinsatz verbunden. Damit steht auch der Wein- und Gartenbau im Spannungsfeld, einerseits qualitativ hochwertige und marktgerechte Erzeugnisse in ausreichender Menge zu produzieren, andererseits aber auch zukunftsorientiert zu handeln, Natur- und Umweltaspekte vermehrt zu berücksichtigen und Ressourcen nachhaltig einzusetzen. Ziel unserer Forschungsarbeiten ist daher die Entwicklung von innovativen und ökologisch verträglichen Anbaustrategien für Sonderkulturen. So arbeiten wir an der Züchtung neuer Sorten oder Wuchsformen, die besser an den Klimawandel, an Standorteigenschaften oder an Schaderreger angepasst sind, nur einen reduzierten Ressourceneinsatz benötigen und eine effiziente und für die Produzierenden ertragssichere Produktion ermöglichen. Des Weiteren erproben wir intelligente Sensorsysteme, um die Nutzung knapper Ressourcen wie Wasser und Nährstoffe gezielt zu steuern und zu optimieren und prüfen alternative Strategien wie den Einsatz mikrobieller Antagonisten zur Kontrolle von Schaderregern oder den Zusatz von Stoffen zur Verbesserung der Standortbedingungen. Gemeinsam mit unseren Partnern erarbeiten wir Maßnahmen zur Diversifizierung der Anbausysteme von Sonderkulturen, um Ökosystemleistungen und Biodiversität zu erhalten.

Agrarische Produkte mit Schwerpunkt pflanzliche Erzeugnisse innovativ und sicher verarbeiten und vermarkten und im Sinne der Bioökonomie nutzen

Nachhaltiges Handeln in der Produktion von Lebensmitteln erstreckt sich von der Erzeugung der Kulturen über die Verarbeitung bis zur Abgabe der Produkte an die Verbraucherin bzw. den Verbraucher. Zugleich müssen die zu vermarktenden Produkte sicher und gesundheitlich unbedenklich sein. Ein nachhaltiges Wirtschaftssystem muss außerdem biologische Ressourcen, Prozesse und Systeme noch effizienter als bisher nutzen. Damit ist Bioökonomie in der Lebensmittelproduktion ein wichtiger Pfeiler, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Dies greifen wir in unseren Forschungsarbeiten auf. So befassen wir uns mit der Entwicklung energieeffizienter und ressourcenschonender Verarbeitungsweisen von pflanzlichen Erzeugnissen sowie mit der Gewinnung und Formulierung von funktionellen Inhaltsstoffen aus Ernteprodukten und deren Nebenstoffströmen. Darüber hinaus werden Mikroorganismen hinsichtlich ihres Potentials als Schutzkultur bei der Lebensmittelherstellung untersucht. In Verbundprojekten mit externen Partnern bewerten wir auch die gesundheitliche Wirkung von pflanzlichen Inhaltsstoffen. Erzeugte Produkte werden durch unser hochschuleigenes Panel intensiv sensorisch bewertet. Marktforschungsdaten, Unternehmensanalysen und Analysen des Konsumverhaltens der Kundinnen und Kunden helfen, insbesondere im Bereich der Vermarktung von Wein Trends zu erfassen und daraus Muster für zukünftige Marketingstrategien abzuleiten. Des Weiteren analysieren wir die logistischen Herausforderungen in der Produktionskette von Lebensmitteln vom Betrieb zur Endkonsumentin und zum Endkonsumenten, von der Verpackung zur Distribution.

Kulturlandschaften und städtische Freiräume zukunftsfähig gestalten und weiterentwickeln

Kulturlandschaften und urbane Räume haben in der Vergangenheit tiefgreifende Veränderungen erfahren. So hat eine Intensivierung der Landnutzung zu einem Verlust wertbestimmender Merkmale und zu einem Rückgang der biologischen Vielfalt geführt. Gesellschaftliche Veränderungen und Anforderungen beeinflussen auch die Freiraumplanung von Stadtregionen, deren Lebensqualität nicht zuletzt vom Vorhandensein grüner Infrastrukturen wie Grüngürtel oder Parks geprägt wird. Hier setzen unsere Forschungsarbeiten an, in denen wir uns mit der Entwicklung von Methoden zur Evaluierung der städtischen Freiraumgestaltung sowie der Untersuchung der sozialen Nachhaltigkeit und Leistungsfähigkeit von urbanen Freiräumen befassen. Des Weiteren werden Verfahren zur Begrünung bodenferner Standorte entwickelt und Aspekte zur Verwendung von Pflanzen im urbanen Raum insbesondere vor dem Hintergrund des Klimawandels erarbeitet. Zudem zeigen wir Strategien auf, um insbesondere Weinbau-Kulturlandschaften an die Herausforderungen des Klimawandels anzupassen und biologische Vielfalt bzw. den Erhalt einzelner Zielarten in der Kulturlandschaft zu sichern. Anknüpfend an die Entwicklung nachhaltiger Anbausysteme bieten unsere Arbeiten aber auch Raum für die Entfaltung neuer Produktionsszenarien, die nachhaltige und multifunktionale Kulturlandschaften mit hohem ökologischen und touristischen Wert schaffen.

Risiken des Klimawandels beurteilen und Strategien zur Anpassung und Minderung der Folgen erarbeiten

Der Klimawandel und die mit ihm verbundenen Änderungen hinsichtlich Temperatur- und Niederschlagsverteilung sowie atmosphärischer CO2-Konzentration zeigt bereits jetzt erhebliche Auswirkungen auf die Produktionssicherheit und die Produktionsbedingungen von Sonderkulturen, auf Stoffkreisläufe in Böden und Ökosystemen sowie auf die Planung und das Management von urbanen Grün- und Freiraumflächen. Damit werden Entwicklungen von Anpassungsstrategien für den Wein- und Gartenbau notwendig, die im Fokus unserer Forschungsarbeiten stehen. So werden Maßnahmen zur Deckung des zukünftigen Wasserbedarfs und zur Kontrolle von (neuen) Schaderregern entwickelt. Des Weiteren untersuchen wir Effekte veränderter klimatischer Verhältnisse auf Fruchtertrag, Fruchtqualität, Inhaltsstoffe sowie Aromen von Trauben und gartenbaulichen Produkten. Schließlich erarbeiten wir Strategien für eine aktive Verringerung der Treibhausgasemissionen (Mitigation) in der landwirtschaftlichen Praxis und bilanzieren diese im Sinne einer Nachhaltigkeitsbewertung hinsichtlich der CO2-Kompensation. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Erforschung der Auswirkungen des Klimawandels auf den Weinbau in Steillagen, auch vor dem Hintergrund der Kulturlandschaftsentwicklung, der Steigerung der Biodiversität und damit der Förderung von Ökosystemdienstleistungen.

Digitalisierung in der Produktion und Vermarktung von Sonderkulturen und in der Landschaftsplanung verwirklichen

Digitale Anwendungen haben in vielen Bereichen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Sonderkulturen Eingang gefunden. So werden intelligente Technologien und automatisierte Arbeitsprozesse beim Anbau der Kulturen, wie beispielsweise bei der Düngung und beim Pflanzenschutz, aber auch bei der Verarbeitung, dem Transport und der Vermarktung eingesetzt. Nachhaltige Anbau-, Verarbeitungs- und Vermarktungsstrategien werden digitale Techniken zukünftig noch stärker nutzen. Dies greifen wir in unseren Forschungsarbeiten auf und arbeiten so an der Entwicklung berührungsloser Sensortechnik und einfach zu bedienender Prognosemodelle zur Optimierung der Ressourcennutzung sowie zur Früherkennung von Stress und Krankheiten. Digitale Entwicklungen werden auch in verfahrenstechnischen Ansätzen eingesetzt, beispielsweise beim Einsatz von Drohnen zur Pflanzenschutzapplikation oder zur zielgerichteten Erfassung des Nährstoffbedarfs eines Pflanzenbestandes. Über eine digitale Simulation des Pflanzenwachstums und eine Modellierung von virtuellen Weinbergen wollen wir überdies die Folgen des Klimawandels auf Pflanzenarchitektur und Stressereignisse prognostizieren. In der Getränkeproduktion ermöglicht die Modellierung komplizierter Verfahrensschritte eine genaue Analyse und damit Optimierung dieser Abläufe. Eine optimierte Datenerfassung erlaubt es zudem, Lieferketten von der Erzeugerin bzw. vom Erzeuger zur Produzentin bzw. zum Produzenten effizienter zu gestalten.

Unsere Hochschule bietet einmalige Möglichkeiten, wissenschaftlich herausragende und zugleich praxisnahe Forschung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Sonderkulturen zu betreiben.